お宝No.172

フラワー・サイコロジスト認定事業(華道を用いたセラピーの実践ができる人を育てる)

提案者: NPO法人フラワー・サイコロジー協会 (右京区)

フラワー・サイコロジーでは「花を通して誰一人価値のない人はなく、このいけばな世界の花のように、それぞれが自分らしさを活かせる適切な場が必ずあり輝くことができる力を全ての人が持っている。」ということをお伝えしています。

・花やいけばなを活用してセラピーの実践、教室の展開、ワークショップの開催、認知症ケア「いけばな療法」の実践を行う人材育成に取り組んでいます。

華道と心理学の基礎知識、技術を学びます。

心理カウンセリングに花を用いる「一輪花セラピー」、いけばなの技術を心理学理論から学ぶ「花と心の教室」の実施方法についても実践的に学んでいきます。受講中実際にNPO法人フラワー・サイコロジー協会が運営するTutti Casaみんなの家で、ワークショップの開催をしてもらい、実践力を養います。

認知症ケアの臨床現場での実践研修にも参加していただき、セラピストとしての実践力も養います。

NPO法人フラワー・サイコロジー協会が実施する「認定資格試験」に合格されると「フラワー・サイコロジスト」として資格の認定がされ、フラワー・サイコロジストとして認知症ケアやセラピーの実践の現場で活躍ができます。

華道の経験の有無にかかわらず参加していただけます。

これまでに認知症ケア「いけばな療法」の取り組みは、グループセッション2500回以上、参加者のべ人数25000人以上の実績があり、効果検証もしています。

認知症高齢者数推計値が2025年には700万人を超える状況からも認知症予防のプログラムとして、認知症ケアのプログラムとして日本の伝統文化華道が活用されることを提案したいと思います。

<フラワー・サイコロジストに関するホームページはこちら>

http://www.flower-psy.jp/lesson/index.html

http://tutti-casa.com/cultuer-c.html

(2 私たちの力を貸します!)(4 私たちこんな取組をしています(情報提供)!)

進捗状況・成果

【2/12(月・祝)まで開催】共同主催型企画展示「いけばな街道×京エコロジーセンター」

2024年2月7日

いけばな街道は、おもいやりをつなぐ花「スターチス」を使い、誰もが参加できるやさしい社会を⽬指す活動です。

京エコロジーセンターにて、いけばな療法についての解説や、使わなくなった玉子パック等を利用した作品を展示します。

◆開催期間:2024年1月29日(月)~2月12日(月・祝)※休館日を除く

◆時間:9:00~17:00

◆対象:どなたでも

◆場所:京エコロジーセンター 1階 エントランス

◆入場無料

◇企画展関連セミナー「いけばな療法による自然と人とのつながり」2月11日(日)13:00~14:30

◆共催:NPO法人フラワー・サイコロジー協会、日本いけばな療法学会

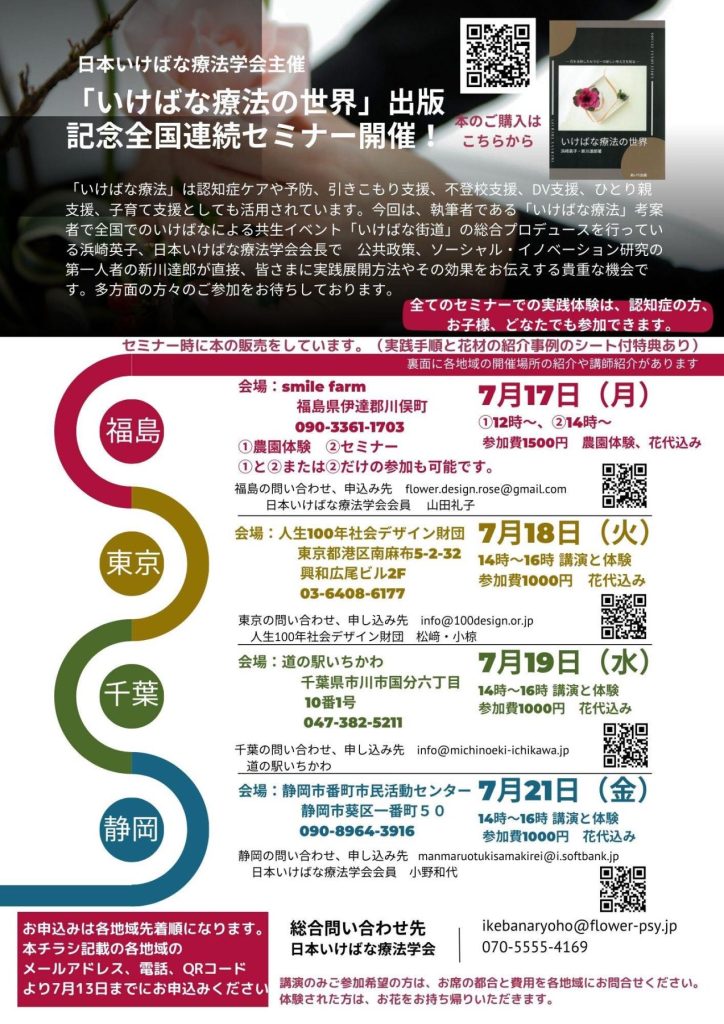

【7月】いけばな療法全国ツアーで連続講座開催します

2023年6月29日

「いけばな療法の世界」出版記念行事として、2023年7月に福島県、東京都、千葉県、静岡県をまわる全国連続セミナーを開催いたします。

全てのセミナーでのいけばな療法実践体験は、認知症の方、お子様、どなたでも参加できます。

お申込みは先着順となります。

お申込みに関しては、チラシ記載の各開催地域のQRコードより、7月13日までにお申込みください。

【7/23開催】2022年度 第2回日本いけばな療法学会研修会のご案内

2022年7月19日

今年度第二回目のオンライン研修を下記のとおりご案内いたします。

今回は、海外の研究者や実践者の方から、それぞれの取り組みについて話題提供をいただきます。皆様ぜひご参加のほどよろしくお願いいたします。

日本いけばな療法学会総会と研修スケジュール

日程 :2022年7月23日(土)

場所:オンライン開催(Zoom使用)

時間: 9:00~ 研修会

【テーマ】

◆「Bridging the Cognitive Divide. The Inclusion and Efficacy of First-Person Narrative in the Design of Long-Term Care Homes」

話題提供者:Keith Francis

Associate Senior Director of Experience Outcomes at a multidisciplinary design firm called Forge Media + Design

◆「ニューヨークのいけばなや花事情」

話題提供者:山川淳子

ニューヨークのHOK建築設計事務所のデザイナー

◆「いけばな療法研究の現状について」

話題提供者:浜崎英子

NPO法人フラワー・サイコロジー協会理事長

11:00 終了予定

【研修会参加費用】

学会会員 無料

一般 3,000円

【研修参加申し込み方法】

参加お申し込みの方は、こちらの参加申込みフォームに必要事項を記入の上、送信してください。

参加申込み期限は2022年7月18日(月)締め切りです。

https://forms.gle/hMvdYVqzGGMXc7zk8

研修のお問い合わせは、以下の連絡先までお願いします。

電話 070-5555-4169 メール ikebanaryoho@flower-psy.jp

日本いけばな療法学会 事務局

【お知らせ】 いけばな療法を活用した滋賀県でのワークショップ

やさしい心を育む「花と心の教室」花に触れて花をいけて楽しみながら自分の良い所に気づくという内容です。

日時:7月31日、9月18日 日曜日10時~12時

会場:びわ湖大津館「花と心の教室」

参加費:会員・一般 3000円

http://biwako-otsukan.jp/event_detail.php?no=232

日時:7月31日、8月21日、9月18日、10月2日 日曜日14時~16時

会場:草津川跡地公園「花と心の教室」

参加費:会員・一般 3500円

参加者には、日本いけばな療法学会「いけばな療法」ワークショップ研修修了証を発行いたします。

3/13(日)日本いけばな療法学会 第3回年次大会@オンライン

2022年2月22日

日本いけばな療法学会 第3回年次大会がオンライン開催されます。

午後からのワークショップでは、NPO法人フラワー・サイコロジー協会が「いけばな街道2021全国一斉開催をふりかえる」と題して話題提供されます。

日時:2022年3月13日(日)10時30分~16時

場所:オンライン開催

開催方法: ビデオ会議システムZoomを利用したオンライン開催

会費:会員は無料、非会員は2000円

【プログラム】

• 10時30分 開会

• 10時40分~12時10分 研究報告

• 12時10分~12時20分 日本いけばな療法学会第三回総会

休憩

• 13時20分~14時20分 ワークショップ『社会や環境へ働きかける「FLOWER&IKEBANA」』

話題提供者

NPO法人フラワー・サイコロジー協会:いけばな街道2021全国一斉開催をふりかえる

京阪園芸:京阪園芸(株)におけるSDGsの取り組みについて

休憩

• 14時30分~15時20分 実践・学習報告

• 15時20分~16時00分 参加者同士の交流

※発表申し込み者の人数により時間は多少変更になる場合があります。

どなたでもご参加していただけますが、発表者は会員のみになります。

当学会ホームページから詳細をご覧いただけます。

※参加をご希望される方は事前にお申し込みをお願い致します。

年次大会参加申し込み方法:

メールで、件名を第三回年次大会参加申し込み(送信者名)とし、氏名、所属を記載し送信してください。

申し込み先:ikebanaryoho@flower-psy.jp

問い合わせ先:070-5555-4169

参加申し込み締め切り:2022年3月10日(木)

活動見学レポート

2020年2月20日

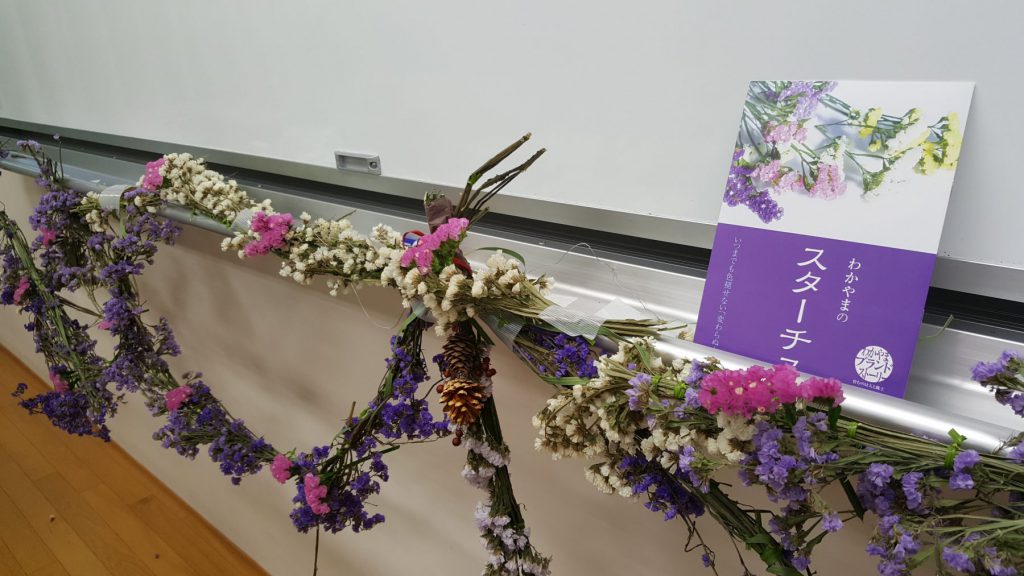

2020年2月11日、日本いけばな療法学会第一回年次大会において開催されたシンポジウムに参加しました。NPO法人フラワー・サイコロジー協会が右京区の嵯峨鳥居本地域で開催した「いけばな街道」について「認知症の人の社会参加、スターチスを使用したいけばな街道の果たす役割」という題で話題提供をされました。

いけばな療法を活用した地域イベント「いけばな街道」の事例紹介のなかで印象的だったのが、地域の方々の反応についてのお話でした。

いけばな作品に掛けられている雨よけの傘が落ちたら戻しておいてくれたり、(花が少ないと感じたのか)いつの間にかいけられている花が増えていたり・・・という、地域の誰かが起こしてくれたあたたかなエピソードが紹介されました。

発表者のフラワー・サイコロジー協会理事長浜崎さんは、「手を触れてはいけない“芸術品”として扱うのではなく、まちのみんなの作品と思ってもらえている」と仰っていました。

「いけばな街道」開催後も、長期保存が可能なスターチスの花の特徴を活かし、同じ道具と花を使って地域の人たちが自分たちでいけばなの飾りつけをするようになっているそうです。

会場の机や教壇には、シンポジウム話題提供者の和歌山県御坊市がまちづくりに活用されているスターチスの花が飾られていて、部屋全体がとても華やかな雰囲気にあふれていました。

スターチスを活かしたいずれのまちづくり事例も感動的で素晴らしく、最後に、スターチスを“優しい社会のシンボル”としたいという提案も出され、充実した時間となりました。

報告:日高由紀(市民協働推進コーディネーター)

寄せられたご意見・応援

現在寄せられているご意見・応援 0 件

公開されている、ご意見・応援はありません。 「ご意見・応援 フォーム」より、投稿をお待ちしております。