お宝No.438

土地の声を聴き [Heart&ハート]・ [Face toフェイス] の「場」を作る。

提案者: 梅野星歩 (市外)

天下分け目の天王山の麓・長岡京市に本拠を置く「梅鉢園」https://umebachien.jp/

は京都の庭園文化を守る庭師集団です。

色んな地域のランドマークや個人の大切な場所を守り継承していく中で昨今は社会構造の変化や自然災害、動物の獣害等により持続可能な状態が危ぶまれるケースも多く見受けられます。

またコロナ禍やデジタル化により人と人の会う機会を失う事にもつながっています。

今後の人口減少を含めた社会課題と対峙していくためにも様々なプレーヤーが集まり様々な知恵を持ち寄れる「場」の再構築を目指しています。

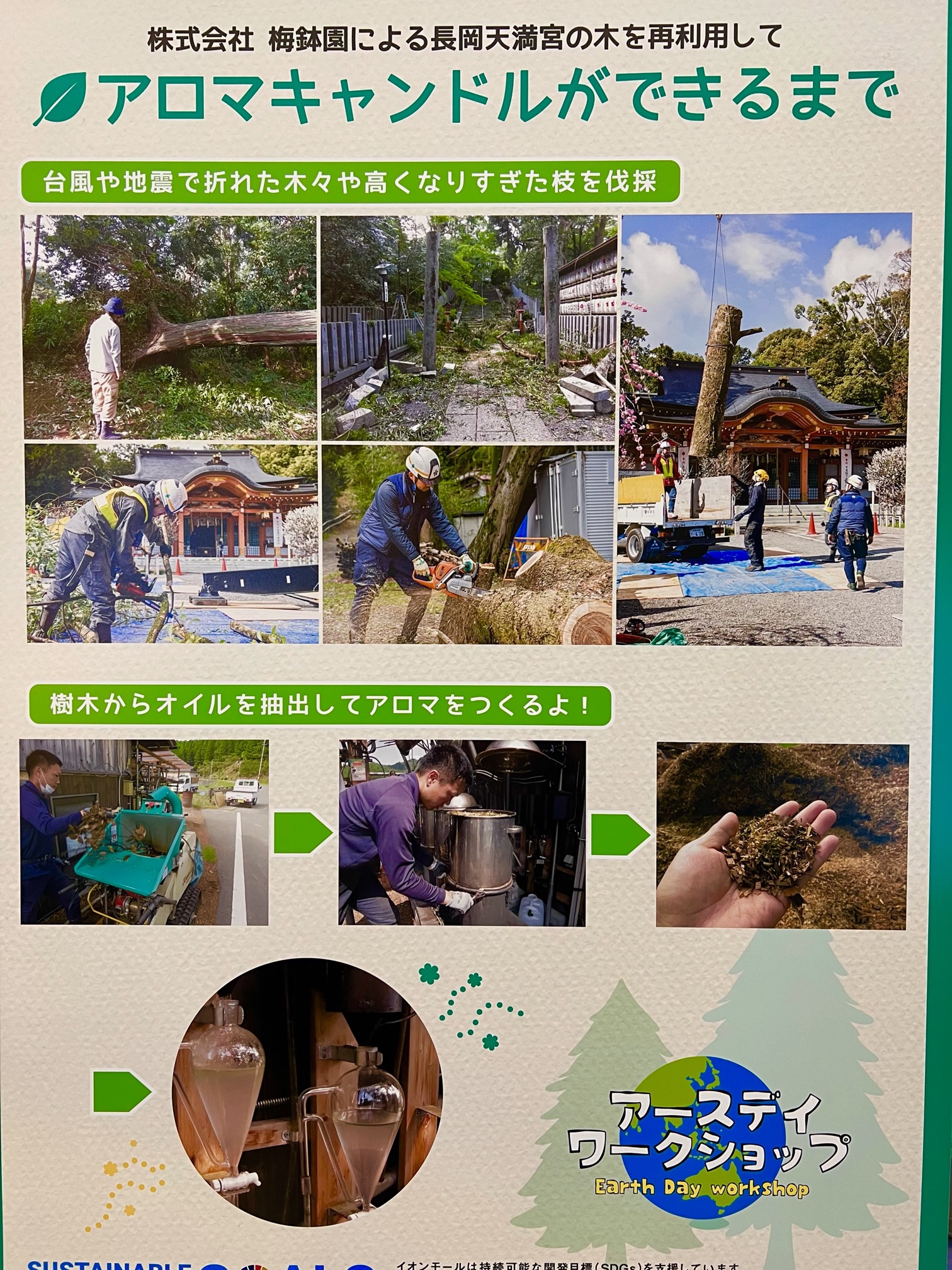

地域のランドマークから間伐した樹木でプロダクトを制作したりアロマオイルを抽出しワークショップやマーケットを開催し土地のストロングポイントを顕在化させ情報発信を行う事によって外部からの関係人口を向上させると共に

内部からも協力者を募る仕組み作りを目指しています。

国土の7割が山林である特徴は言うまでもありませんが産業構造や社会構造の影響で活用されず山林が荒廃し土砂災害や獣害被害を併発し里山の危機となっている現状があります。

できる事は限られていますが形を与える事によって新たな命や物が語り出す「物語」の息吹を吹き込むキッカケに少しでもなれればと思います。

加えて「物」を販売するのが目的ではなく、そこにしかない価値やストーリーを共有共感できる「場」を再認識できればと考えています。

今までは地域のお祭りや自治会などが機能しており、インクルーシブな関係性が存在していましたが昨今では狭い地域でも分断が生まれています。

私たちは伝統技術を駆使し三次元の庭園空間を作るわけですが、正に「仏を作って魂を入れる」ように3次元+1次元=四次元空間のハードとソフトが両立した存在をつくる事も役割の一つだと考えています。

幼い頃の思い出や楽しい記憶をとどめる空間は時間と人を繋ぐ時空装置でもあります。

地域の宝を守り継承するために「place」の存在意義と「space」の有効活用の両輪をできるように取り組んでいます。

目指すべきところは、外からも中からも、過去・現在・未来へとつながり合う有機的なエコシステム(生態系)のような「縁側」「庭」「地域」「社会」といったプラットフォームをつくる事です。

そのプラットフォームは誰かへ「Give」や、誰かから「Take」するような関係ではなく誰もが各々の長所を持ち寄り「Join」できるような自走・持続可能な形である事が良いのではと考えています。

ですので一緒に「Join」していただける方や団体がおられれば是非ご一緒できたらと思いますので

どうぞよろしくお願いいたします。

進捗状況・成果

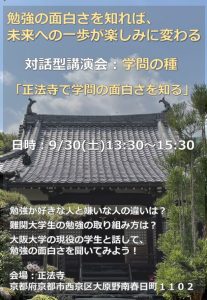

【参加者募集】2023/9/30(土)「正法寺で学問の面白さを知る」を開催します!

2023年9月28日

9月30日(土)に、洛西の古刹 正法寺にて 現役大阪大学生が「学問の楽しさを知る」という現代版寺子屋を開催します。

9月30日(土)に、洛西の古刹 正法寺にて 現役大阪大学生が「学問の楽しさを知る」という現代版寺子屋を開催します。

この企画は、社会構造の変化する中で、地域の宝である寺社を活用した地域コミュニティの再定義を目的としています。 また、教育界においても、一つの答えを早く正確に導くHow toといった学習ではなく、変化する社会の課題を捉えつつWhyという学問を養う機会が必要ではないか、という問いから始まった企画です。

いづれも大きな単位ではなく、現代社会で欠如している深いテーマを、自分事として参加し作り上げていければと考えています。

ご興味のある方はご参加をお待ちしています。

※問い合わせ先:長縄大世(080-3786-0358/naganawajuku@gmail.com)

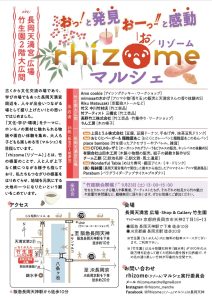

【開催告知】2023/9/23(土)第三回「rhizomeマルシェin 長岡天神」開催します!

2023年9月22日

来る9月23日(土・祝)長岡天満宮でリゾームマルシェ第3回目を開催します。地域のプレーヤーが自主的に町のコミュニティを形成していく貴重な場になっています。

来る9月23日(土・祝)長岡天満宮でリゾームマルシェ第3回目を開催します。地域のプレーヤーが自主的に町のコミュニティを形成していく貴重な場になっています。

ご興味のある方はぜひご参加をお待ちしています。

https://www.instagram.com/rhizome_marche/

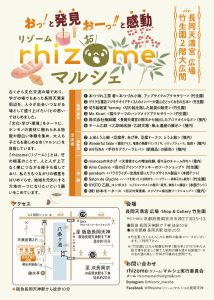

【開催告知】2023/5/13(土)第二回「rhizomeマルシェin 長岡天神」開催します!

2023年5月11日

2023年5月13日(土)に開催されるrhizome(リゾーム)マルシェについて、出展者が決まりましたので、お知らせいたします。

→詳細はこちら

【参加者募集】2023/5/13(土)第二回「rhizomeマルシェin 長岡天神」開催します!

2023年4月7日

第二回「rhizomeマルシェin 長岡天神」開催のお知らせです。

第二回「rhizomeマルシェin 長岡天神」開催のお知らせです。

おかげさまで初回は400名を超える方にご来場いただき、関係各所に盛会の報告をすることができました。

来場の皆様からも次回開催を望むお声を頂戴し、2023年中に3回程度の開催を予定しております。

販売だけでなく、展示・モノ作り体験など、さまざまな形での参加が可能ですので、興味のある方はご参加いただければと思います。

参加を希望される方は下記申込フォームからお申し込みのほど、よろしくお願いいたします。

●申込フォーム:https://forms.gle/UkSpqfasCAAYJDSs7

会を重ねるごとに、竹のように横へ横へとしなやかで強い根を張りめぐらせ、長岡の地で素材や技術、学びや笑顔が循環する一助となれば幸いです。

なお、今回は長岡天満宮の境内も含めた屋外・屋内同時開催です。

詳細はこちらの要項をご確認ください。

【概要】

〇開催日時:2023年5月13日(土) 10時~16時

〇募集数:屋外15、屋内13程度

※応募者多数の場合は、実行委員会で出展内容を確認の上選考となります。

〇出展料:

▶竹生園(屋内):1ブース2m x 2m 4、500円(机と椅子のレンタル代込み)

▶境内 (屋外):1ブース3m x 3m 4、000円

皆様のご参加・ご来場を、心よりお待ちしております。

2023/3/4(土)長岡天満宮にて社会課題解決型ワークショップを行いました!

2023年3月17日

去る3/4(土)に長岡天満宮にて社会課題解決型ワークショップを行いました。様々な背景をお持ちのスペシャリスト総勢22名、有志の方々により熱い議論が交わされ非常に有意義な会となりました。

開催概要はこちら。

今後も様々な方々が関わり合える実践の”場=庭”という取組みをしていければと思っております。

*尚、社会課題解決型マルシェ「リゾームマルシェ」の開催日が決定しました。

・2023年5月13日(土)天満宮広場(屋外)

・2023年7月末日 未定(屋内?)

・2023年9月23日(土)天満宮広場(屋外)

また詳細が決まりましたらご案内させていただきます。

【参加募集】2023/3/4(土)「天神の森を市民が憩える場所 にしようプロジェクト」のワークショップを開催します!

2023年2月22日

来る3/4(土)に長岡天満宮でワークショップを開催します。

テーマは「共通する社会課題を解決する成功体験」です。

前回の大好評だった内容に加えてマルシェの報告や新たなメンバーも加わりブラッシュアップし有機的なエコシステムとなっていければと思っています。

よろしければ、ぜひご参加ください。

▶詳細はこちら。

【告知】2022/12/11(日)長岡天満宮境内竹生園にてマルシェを開催します!

2022年12月2日

来る12月11日(日)に長岡天満宮境内竹生園2Fにてマルシェをプレ開催することになりました! 師走の時期に超タイトなスケジュールで取り組んでますので、ふるってご参加ください。

【告知】2022/9/17(土)長岡天満宮で自走型活性化企画を実施します!

2022年8月29日

長岡天満宮で自走型活性化企画をします。ご興味ある方がおられたら、ぜひご参加ください。

長岡天満宮で自走型活性化企画をします。ご興味ある方がおられたら、ぜひご参加ください。

【天神の森を市民が憩える場所にするために?「を」市民で考えるワークショップ】

<日時>2022年9月17日(土)13:00~16:45(雨天決行)

<集合場所>長岡天満宮 東側 正面石の大鳥居前集合

<スケジュール>

12:45~13:00 「長岡天満宮 東側 正面大鳥居前集合」

13:00~13:30 「長岡天満宮の歴史とみどころ」 講師/梅鉢園:梅野星歩先生

13:40~14:15 「天神の森内会場にて「主旨説明・自己紹介」

14:15~14:25 「休憩」

14:30~15:30 「ブレインストーミング(天神の森の活用について)」

15:30~16:15 「各班発表」

16:15~16:45 「感想」

16:45~ 「解散」

18:00~19:30 「懇親会(参加自由/長岡京市内/会費~5000円)」

<主催/共催>西山の森林文化を守る会/NIWASHIサロン101、チーム乙訓、株式会社梅鉢園

<参加費>ワークショップ無料/懇親会(自由参加~5000円)

<申し込み>(申し込み締切~9/14(水))

下記のグーグルフォームより、お申込みください。 https://docs.google.com/forms/d/1Vg4x1Xp20YI4ZX0XGtuR6saKTre7AeREEJ9hrO1_ZlA/edit

寄せられたご意見・応援

現在寄せられているご意見・応援 0 件

公開されている、ご意見・応援はありません。 「ご意見・応援 フォーム」より、投稿をお待ちしております。